2023.07.13

追突事故とは?追突した時・された時の対応や過失割合を解説

2023.07.13

追突事故とは?追突した時・された時の対応や過失割合を解説

追突事故は、走行中の車が前方で停止などの状態にある車両の後部に衝突する交通事故です。2021年中の車同士の事故において、発生件数が最も多かった事故類型は追突事故でした。

この記事では、追突事故が起きる理由や、追突事故にあったり追突事故を起こしたりした時にすべきことをご紹介します。また、追突事故を防ぐための対策なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

追突事故とは車が停止・低速走行中の先行車両の後部に衝突する交通事故のこと

追突事故とは、走行中の車が前方で停止または低速で走行している車両の後部に衝突する交通事故を指します。

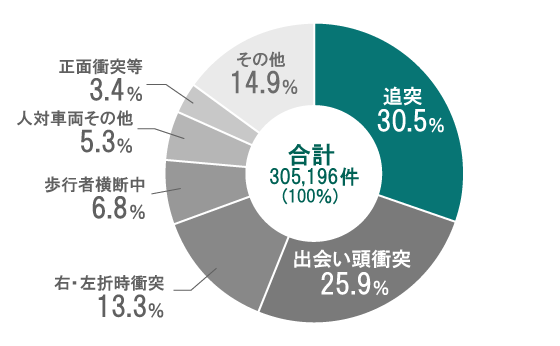

内閣府が公表している事故ごとの発生件数を見ると、追突事故は全体の30.5%を占めており、全事故類型中で最多となっています。

■事故類型別の交通事故発生件数(2021年)

- ※内閣府「令和4年交通安全白書」

- ※警察庁の統計データを使用しています。「人対車両その他」は、人対車両の事故のうち、歩行者横断中以外の事故(対面通行中、背面通行中など)を指します。「正面衝突等」は正面衝突や路外逸脱などを指しています。

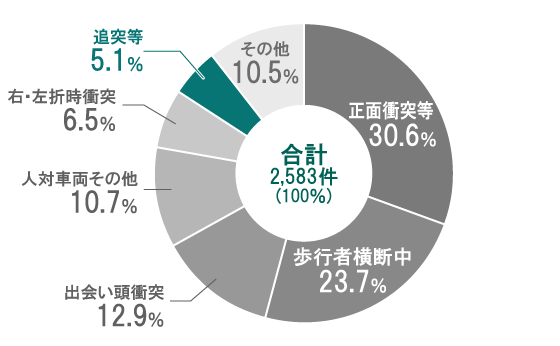

■事故類型別の交通死亡事故発生件数(2021年)

- ※内閣府「令和4年交通安全白書」

- ※警察庁の統計データを使用しています。「人対車両その他」は、人対車両の事故のうち、歩行者横断中以外の事故(対面通行中、背面通行中など)を指します。「正面衝突等」は正面衝突や路外逸脱などを指しています。

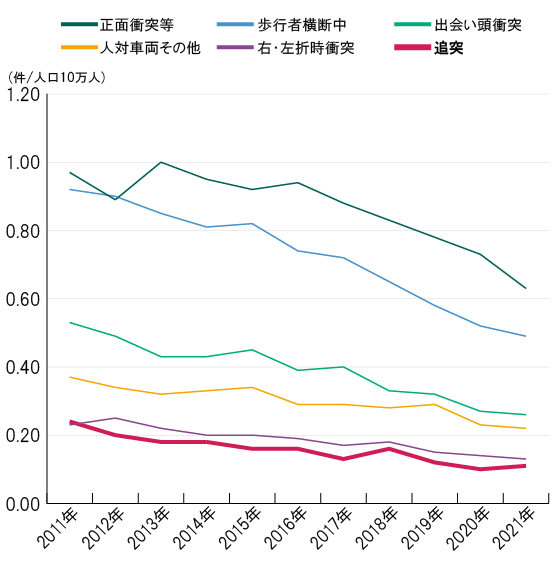

さらに、人口10万人あたり交通死亡事故発生件数の推移を見ると、興味深いことがわかります。追突事故は2011年時点では0.24件でしたが、2021年には0.11件と10年間で半数以下に減っているのです。

■事故類型別の人口10万人あたりの交通死亡事故発生件数の推移(2021年)

- ※内閣府「令和4年交通安全白書」

- ※警察庁資料の統計データを使用しています。「人対車両その他」とは、人対車両の事故のうち、歩行者横断中以外の事故(対面通行中や背面通行中など)を指します。「正面衝突等」とは正面衝突や路外逸脱などです。算出に用いた人口は該当年の前年の人口であり、総務省統計資料「人口推計」によります。

追突事故の大幅な減少の理由のひとつとして、2010年頃から急速に普及したAEB(追突事故が起きそうになったときに自動でブレーキをかけてくれる安全装置)が関係していると考えられます。

車同士の追突事故が起きる理由

車同士の追突事故は、なぜ多く発生するのでしょうか。ここでは、追突事故が起きる理由について解説します。

脇見運転

脇見運転は、外の景色や車内での探し物などに気をとられ、しっかり前を見ていない運転のこと。安全運転義務違反となる「前方不注意」の一種で、追突事故の原因となります。

近年は、スマートフォンなどに気をとられる「ながら運転」による事故が増えたため、運転中の「ながらスマホ」を原因とする交通事故は2019年12月に厳罰化されました。

脇見運転について詳しくは以下のページをご覧ください。

脇見運転の罰則は?過失割合に影響はある?発生状況などと併せて解説

だろう運転

だろう運転とは、交通事故につながりかねない周囲の状況について、楽観的に予測しながら運転する行為のこと。安全運転義務違反の「動静不注視」とみなされます。

前を見ているものの、車や歩行者の動静や危険性を低く見積もって運転してしまうため、追突事故を起こしやすくなるので注意が必要です。例えば、「前方の信号が青に変わったから、前の車は動くだろう」と思い込み、前の車が発進するより先にアクセルを踏み、追突事故を起こすといったケースが挙げられます。

居眠り運転

居眠り運転は、過労や睡眠不足などにより車を運転中に居眠りしてしまう行為で、追突事故の一因です。居眠り運転は、ブレーキを踏んだりハンドルを切ったりする回避行動が行えないため、重大事故を引き起こしかねない行為。アルコールや薬物の影響によって居眠り運転をしてしまった場合、後述する危険運転致死傷罪に問われたり、過失運転致死傷罪に問われたりする可能性もあります。

追突事故にあったり起こしたりした時はどうすればいい?

追突事故にあった、あるいは起こしてしまった時は、どのような手順で何を行うべきなのでしょうか。続いては、追突事故発生時の対処法を解説します。

ケガ人の救護や二次災害の防止措置を行う

まずは、自身や同乗者、事故相手のケガの状況を確認します。追突事故によるケガ人がいる場合は、救護に努めましょう。救急車の出動が必要であれば、119番で救急車の手配も行います。

二次被害を防ぐため、ハザードランプをつけたり、停止表示板を立てたりするなど、後続車に追突事故の発生を知らせ、安全を確保してください。

警察に110番通報する

追突事故が起きたら警察に連絡します。事故発生時の110番通報は、道路交通法第72条に定められた義務です。事故の規模や相手方の意向にかかわらず、必ず警察に連絡しましょう。

警察に事故の届出をしないと、交通事故証明書が発行されないため保険金請求に影響を及ぼすこともあるので注意が必要です。

交通事故証明書について詳しくは以下のページをご覧ください。

交通事故証明書とは?必要な場面や入手方法、注意点をチェック

相手方の連絡先を確認し、目撃者の確認もして事故現場の記録を残す

今後のやりとりに備えて、事故の相手方の氏名や住所、車のナンバー、車検証の登録番号、相手方の加入保険会社などを確認します。スマートフォンのカメラなどを使って、車両の破損箇所や現場状況などを記録してください。

もし目撃者がいるなら、目撃者の氏名や連絡先を確認し、目撃証言の協力を依頼するのがおすすめです。自分の車のドライブレコーダーの記録保存はもちろん、相手方の車にドライブレコーダーが装着されているかの確認も行っておきましょう。

加入している保険会社か取扱代理店への連絡

自分が加入している保険会社や取扱代理店へ連絡し、保険会社を通じて示談交渉を行うようにします。

追突事故直後は当事者間で冷静に話し合うことが難しいケースもあり、治療費や修理費の負担額もわからない状況なので、その場で示談交渉を行ってはいけません。

追突事故の被害者はできるだけ早く病院で治療を受ける

追突事故の被害者は、事故直後は異常を感じていなくても、できるだけ早く病院で受診し、適切な治療を受けることが大切です。

追突事故当時は異常を感じなかったので物損事故として届けたものの、受診後に体に異常が見つかったようなケースもあります。その際には警察署に診断書を提出して、人身事故に切り替えてもらいましょう。

事故後には、ケガの完治または症状固定(治療を継続してもこれ以上はケガの症状が改善しないと医師が判断した時点)の後にケガの治療費(通院費・入院費)、休業損害、精神的損害に対しての慰謝料、車の修理費などを相手方に請求し、示談交渉を行います。

示談交渉は、通常は自動車保険会社に任せます。ただし、相手方に100%の過失がある追突事故では、自動車保険会社は被害者の示談交渉を代行できないため、被害者が交渉を自分で行うことになります。

そのようなケースに備えて弁護士費用特約に加入しておくと、弁護士に交渉を依頼する際の費用が補償されます。

弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご覧ください。

自動車保険の弁護士費用特約とは?メリットや使う場面、注意点を解説

追突事故の加害者は過失割合にもとづいて損害賠償を支払う

追突事故の加害者になった時は、被害者に車の修理費やケガの治療費、休業損害のほか、精神的損害に対する慰謝料などを支払わなくてはなりません。

事故の責任割合を示す「過失割合」によって、相手方に支払う金額が変わります。追突事故は、基本的に追突した側に100%過失があるとみなされる事故ですが、状況によっては被害者側にも過失が認められます。

なお、相手方が負ったケガは「対人賠償保険」で、車の修理費は「対物賠償保険」で補償することになります。

追突事故に関する過失割合について詳しくは以下のページをご覧ください。

【交通事故の過失割合】車同士の事故の場合をパターンごとに解説

追突事故を起こした時に受ける罰則

脇見運転や居眠り運転などによる追突事故によって、人を死亡させる、あるいはケガをさせた場合、過失運転致死傷罪にあたり、刑事罰として7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金が科されることがあります。

また、アルコ―ルや薬物を摂取して正常な運転が困難な状態で追突事故を起こし、人を死傷させたケースは危険運転致死傷罪にあたり、刑事罰として人をケガさせた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有機懲役が科されることがあります。

危険運転について詳しくは以下のページをご覧ください。

危険運転の種類や危険運転致死傷罪とは?事故の実態や罰則を解説

追突事故を防ぐためにできること

追突事故にあわない、あるいは追突事故を起こさないために、心掛けたいことがいくつかあります。続いては、追突事故を防ぐためにできることをまとめてご紹介します。

車の走行中にできること

車の走行中に追突事故を起こさないようにするために注意したいのは、次の4点です。

・適切な車間距離を時間で計測して確保する

適切な車間距離を保つことにより、追突事故は防ぎやすくなります。車間距離は、距離ではなく時間で計測する方法が警察や日本交通心理学会に奨励されています。

具体的には、先行車がある地点を通過してから自車が同じ地点に到達するまでの時間で測ります。安全な車間距離は一般道で2秒、高速道路では3秒以上が目安です。

・2台前の車の動きを見る

常に先を読んだ運転により、追突事故のリスクは軽減できます。先行車だけでなく2台前を走行する車の動きを見ておけば、2台前の車の前に急な割込みがあって、それによって2台前の車や先行車が急ブレーキを踏んだような時も、スムーズに対応できるでしょう。

・ブレーキを踏む前に後方確認

自分が停止や減速のためにブレーキを踏んだ時、後続車がそれを認識せずにブレーキを踏まなかったら追突されてしまいます。ブレーキを踏む前に、後続車のドライバーが脇見運転などをしていないか、バックミラーで状況をしっかり確認するようにしてください。

・夕暮れ時は早めにライト点灯

夕暮れ時は、追突事故をはじめとした交通事故が起きやすい時間帯です。早めにテールランプを点灯するか、オートライト機能が装備されていればオンにする(スイッチを「AUTO」にする)ことで後続車から認識しやすくなり、追突事故にあうリスクを減らせます。

車の停止時にできること

追突事故が起きやすいのは、車の停止直前・停止中の状況です。走行から停止に至る際には、次の2点に注意してください。

・後続車に減速・停止や渋滞の合図を送る

走行から停止前に減速する時はブレーキをいきなり踏まず、最初に軽く踏んでブレーキランプを点灯させ、後続車に停止・徐行の合図を出してから停止のために強く踏み込みます。

高速道路で渋滞している場合は、スピードを出している後続車が遠くからでも視認できるよう、ハザードランプを点滅させて渋滞している状況を知らせてから、ブレーキを踏むようにするのがおすすめです。

・停止中も前車との車間距離をキープする

車の停止中も、前の車と十分な車間距離をとっておきましょう。車間距離をキープしておけば、もし自分が「前の車が動いている」と錯覚しブレーキから足を離したとしても、即座の追突を避けられます。

車の発進時にできること

車の発進時の追突事故が起きないように注意したいことは、次の2点です。

・前の車が動き始めたのをチェックしてからブレーキから足を離す

信号が変わったら、すぐに発進していいとは限りません。前の車が信号に気づいておらず、すぐに動き出さないこともあるからです。

前の車が動き始めたのをしっかりチェックしてから発進することで、焦りや思い込みによる追突事故を防げます。

・動き始めた前の車が急停止することも想定する

信号が変わって動き始めた前の車が、歩行者や前方の渋滞などの影響で急停止することがあります。

追突事故を防ぐためには、目の前の車の動きだけにとらわれず、さまざまな事態を想定して車を発進させるようにしましょう。

追突事故による過失割合はどうなる?

「過失割合」は、当事者双方の事故に対する責任の割合を示したものです。

交通事故では、過去の判例などから、事故の類型ごとに「基本の過失割合」が存在しています。実際の事故では、この基本の過失割合をもとにしつつ、個別の状況を加味して修正が加えられ、最終的な過失割合が決まるのが一般的です。この過失割合にもとづいて、相手方に支払う賠償金が変わります。

追突事故においても、この過失割合に沿って損害賠償金額が決定されます。追突事故の場合、基本的には被追突車には過失がないと考えられますが、前方車にも過失割合を加算される状況があれば修正が加えられます。

過失割合について詳しくは以下のページをご覧ください。

【交通事故の過失割合】車同士の事故の場合をパターンごとに解説

追突事故に備えてドライブレコーダーを装着しよう

普段から車間距離を十分にとったり、2台前の車や周りの交通状況まで意識しながらの運転を心掛けたりすることで、追突事故の発生を未然に防ぐことができます。

ただし、どんなに自分は気を付けていても、追突事故に巻き込まれる可能性はゼロにはなりません。万が一に備えて、追突事故の際に証拠として活用できるドライブレコーダーを装着しておくと安心です。

三井住友海上では、ドライブレコーダー付きの自動車保険をご用意しています。「見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)」なら、万が一の事故の際に証拠となるのはもちろん、専用の安否確認デスクに自動通報し、オペレータがお客さまをサポートする機能もついているので安心です。

ドライブレコーダーを検討中の方のほか、自動車保険をお探しの方は、ぜひ三井住友海上の自動車保険をご検討ください。