気圧配置や上空の強い寒気等によって積乱雲が発達し、大雪が降ると、積雪や凍結により、転倒・骨折・転落事故をはじめとする雪災を引き起こす要因になります。ほかにも線路・道路・滑走路等が埋没することによって起きる交通災害や、家屋や樹木が雪圧によって損壊するといった危険があります。

地上で雪が降る気温の目安は、地上付近で3℃以下、上空1,500m付近で-6℃以下とされている。

大雪には、山沿いで大雪になる山雪型、海岸や平野部でも大雪になる里雪型がある。

地球温暖化の影響で、雲が発達しやすくなり、冬場の豪雪が増えると予測されている。

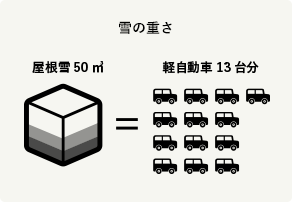

屋根に積もった約50立方メートルの雪は、軽自動車13台分ほどの重さにあたる。※建坪 20 坪(66平方メートル)の家の場合。

屋根雪は、降雪で密度が増え、見た目が変わらなくても重量が増えていくことがある。

雪による人的被害の約9割は「除雪中」!

雪による人的被害の約9割は「除雪中」!

令和元年度の大雪による人的被害の約9割は、除雪中に起きたものでした。これらは自宅等の屋根の雪下ろしや雪かき等の作業中に発生しやすく、中でも高齢者の比率が高くなっています。除雪作業を行うときは一人での除雪作業は危険です。地域一斉の雪下ろし等、除雪は必ず2人以上で「無理をしない」ことが大切です。

ノーマルタイヤで雪道を走るのは交通違反?

ノーマルタイヤで雪道を走るのは交通違反?

積雪または凍結している道路において、自動車等を運転する場合の規制は、道路交通法71条6号に基づき各都道府県で定められています。沖縄県を除く都道府県では、冬用タイヤの装着等、防滑措置の規則が規定されており、すべり止めの措置をとらない運転は、法令違反となります。

豪雪地帯以外でも、雪災は多く発生している

豪雪地帯以外でも、雪災は多く発生している

路面凍結等による交通事故や歩行中の転倒事故等、豪雪地帯以外でも雪災は発生しています。滑りやすい雪道では、小さな歩幅で歩くようにしましょう。また、車の運転中、道路の路面が「透明または黒く」見えたときはアイスバーンの危険があるため注意が必要です。

積雪時の車中泊や仮眠は危険?

積雪時の車中泊や仮眠は危険?

エンジンをかけたまま眠ると、積雪によって車の排気口が塞がれ、車中にガスが逆流し、一酸化炭素中毒で死亡する危険があります。車が雪に覆われると、外気ほど温度は低下しなくなる場合もあるので、エンジンを止め、換気を心掛け、常備した毛布等で暖を取るようにしましょう。

関東地域のカーポートは、積雪20センチ前後が限界?

関東地域のカーポートは、積雪20センチ前後が限界?

一般的なカーポートの耐積雪強度は積雪20センチ程度となっており、関東地域をはじめとした雪が多く降らない地域では、20センチを超える積雪時には雪下ろしを行う必要があります。雪の重みによりカーポート倒壊に巻き込まれるといった被害も発生していますので、規定積雪に達する前に雪下ろしを行いましょう。

雪下ろし作業は、家族や近所の人にも声をかけて、必ず2人以上で行うようにしましょう。気温上昇時は屋根の雪がゆるみやすいため、晴れの日ほど注意が必要です。低い屋根でも油断はせずに、建物の周りに雪を残し、面倒でも命綱とヘルメットを着用して雪下ろしを行うようにしましょう。

道路の降雪が1センチ以上になり、「白い光沢」に見えるときは表面が凍って滑りやすくなるため、車の運転は大変危険です。さらに路面が「透明または黒く」見えたときは、アイスバーンの危険があります。冬用タイヤの装着等、防滑措置を取り、スピードダウン、車間距離の確保を心掛けましょう。

自宅のカーポートがどれくらいの積雪に耐えられるか、耐雪性を事前にチェックしてみましょう。関東から東海、西日本にかけては、積雪20センチまで耐性があるタイプが多く、また雪が多い地域では、積雪50センチ以上の耐性があるタイプが使われています。カーポートの種類によって規定積雪に達する前に雪下ろしを行うようにしましょう。

雪道を歩くときは、ペンギンのように歩幅を小さくして歩くようにすると、体の揺れが小さくなり、転びにくくなります。また、つるつると滑りやすい路面では、滑りにくい靴底の履物を選び、できるだけ靴の裏全体を路面に付けるようにして、体の重心をやや前において歩くようにしましょう。

覚えておくべき雪災の特徴!間違っているのはどれ?

正解は

地球温暖化の影響で、雲が発達しにくくなり冬場の豪雪が減ると予測されている

あなたの回答

解説:地球温暖化の影響で、雲が発達しやすくなり、冬場の豪雪が増えると予測されています。

積雪時の対応!間違っているのはどれ?

正解は

滑りやすい雪道を歩くときは、素早く大きな歩幅で歩くようにする

あなたの回答

解説:雪道を歩くときは、ペンギンのように歩幅を小さくして歩くようにすると、体の揺れが小さくなり、転びにくくなります。

雪下ろしを行う際の正しい行動は?

正解は

建物の周りに雪を残し、低い屋根でも命綱とヘルメットを着用して作業を行う

あなたの回答

解説:雪下ろし作業は、家族や近所の人にも声をかけて、必ず2人以上で行うようにしましょう。また、気温上昇時は屋根の雪がゆるみやすいため、晴れの日ほど注意が必要です。