2024.01.16

自動車税は13年経過で高くなる?自動車重量税の重課とともに解説

2024.01.16

自動車税は13年経過で高くなる?自動車重量税の重課とともに解説

車の持ち主に毎年課せられる「自動車税(種別割)」と車検ごとに納める「自動車重量税」は、ガソリン車やLPG車の場合、初回新規登録から13年を超えると税額が上がります(ディーゼル車の場合は11年経過)。地球温暖化対策・大気汚染対策を目的に、税制がそのように設計されていることが理由です。

この記事では、自動車税(種別割)が、初回新規登録から13年が経過した時の税額や車の維持にかかる税金のほか、自動車重量税の税率が通常より高くなる「重課措置」などについて解説します。

車の維持にかかる税金

車の維持をしていくには、さまざまな税金がかかります。まずは、車の維持にかかる税金について解説します。

自動車税・軽自動車税(種別割)

自動車税・軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車の持ち主に課せられる地方税です。税額は車の総排気量、種別、用途、経過年数などによって決まり、総排気量については0.5L刻みで分けられています。自動車税(種別割)は都道府県に、軽自動車税(種別割)は市区町村に対し、5月末までに納付します。

自動車重量税

自動車重量税は、車の重量、種別、用途、経過年数などに応じて課せられる国税です。税額は車の重量0.5tあたりで定められており、車が重いほど高くなります。自動車重量税は、13年経過時に税額が高くなり、18年経過時にさらにもう一段高くなる仕組みです。

なお、軽自動車は車の重さにかかわらず定額です。ただし、13年経過時に税額が高くなり、18年経過時にさらにもう一段高くなる仕組みは同様です。

自動車重量税は、初回新規登録時や車検時に、次の車検までの期間分をまとめて納めます。

自動車重量税について詳しくは以下のページをご覧ください。

自動車重量税とは?税額やエコカー減税との関係、納付時期を解説

新規登録から13年経過で高くなる自動車税(種別割)

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車の持ち主に課せられる税金です。税額は車の総排気量などによって決まり、2023年8月現在では、以下のようになっています。

■自動車税(種別割)の基準税額

2019年9月30日以前に初回新規登録した自家用乗用車の場合

| 総排気量 | 基準税額 |

|---|---|

| 電気自動車 | 29,500円 |

| 1L以下 | 29,500円 |

| 1L超 1.5L以下 | 34,500円 |

| 1.5L超 2L以下 | 39,500円 |

| 2L超 2.5L以下 | 45,000円 |

| 2.5L超 3L以下 | 51,000円 |

| 3L超 3.5L以下 | 58,000円 |

| 3.5L超 4L以下 | 66,500円 |

2019年10月1日以後に初回新規登録した自家用乗用車の場合

| 総排気量 | 基準税額 |

|---|---|

| 電気自動車 | 25,000円 |

| 1L以下 | 25,000円 |

| 1L超 1.5L以下 | 30,500円 |

| 1.5L超 2L以下 | 36,000円 |

| 2L超 2.5L以下 | 43,500円 |

| 2.5L超 3L以下 | 50,000円 |

| 3L超 3.5L以下 | 57,000円 |

| 3.5L超 4L以下 | 65,500円 |

なお、軽自動車の基準税額は、現行制度において、軽自動車税(種別割)として一律10,800円です。2015年3月以前に初度検査を受けている場合には7,200円となっています。

自動車税・軽自動車税(種別割)には、新規登録から一定年数を経過した車は、税率が上がる「重課」措置があります。

対象となるのはガソリン車とディーゼル車、LPG車(LPガスを燃料とする車)で、ガソリン車・LPG車は13年、ディーゼル車は初回新規登録から11年が経過すると、重課対象となります。上乗せ額は概ね15%で、重課税額は以下のとおりです。

■自動車税(種別割)の重課税額

初回新規登録から13年経過したガソリン・LPG車の自家用乗用車の場合

| 総排気量 | 重課税額 |

|---|---|

| 1L以下 | 33,900円 |

| 1L超 1.5L以下 | 39,600円 |

| 1.5L超 2L以下 | 45,400円 |

| 2L超 2.5L以下 | 51,700円 |

| 2.5L超 3L以下 | 58,600円 |

| 3L超 3.5L以下 | 66,700円 |

| 3.5L超 4L以下 | 76,400円 |

- ※自家用ディーゼル車の場合は11年

- ※電気自動車や天然ガス(CNG)・メタノール自動車、ハイブリッド車(ガソリンを燃料とする車)は重課対象外

なお、初回新規登録から13年が超過した軽自動車の軽自動車税(種別割)は、概ね20%の上乗せとなります。10,800円あるいは7,200円が課されている軽自動車税(種別割)も、12,900円となります。

「13年」は具体的にいつから?

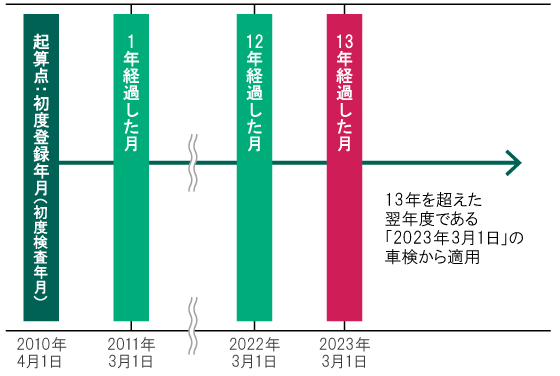

初回新規登録から13年というのは、普通車(登録車)なら車検証に書かれた「初度登録年月」が起算点です。初度登録年月から12年11ヵ月後に車検証の交付などを受ける場合に13年経過扱いになります。

例えば、2010年4月1日に初回新規登録をした車は、2023年3月1日に13年を迎えたことになり、5回目の継続検査から重課措置が適用されるのです。

■自動車重量税の重課措置が適用される流れ

軽自動車は、「初度検査年月」から13年を経過した年の12月時点です。2010年4月1日に初度検査年月をした例なら、2023年12月1日をもって「13年経過」となります。13年を超えた翌年度から、重課措置が適用されることになるのです。

初度登録年月について詳しくは以下のページをご覧ください。

初度登録年月は税金や車両保険金額に影響?確認方法や年式との違い

自動車重量税も13年経過で高くなる

車の重量などに応じて課せられる自動車重量税も、エコカー以外の車については、初回新規登録から一定期間が経過すると、税額が上がります。

自動車重量税の経過年数ごとの年間税額は、以下のとおりです。

■普通車の自動車重量税の年間税額(自家用乗用車の場合)

| 経過年数 | 税額 |

|---|---|

| 新車登録~12年目 | 0.5tあたり4,100円 |

| 13~17年目 | 0.5tあたり5,700円 |

| 18年目以降 | 0.5tあたり6,300円 |

■軽自動車の自動車重量税の年間税額(自家用乗用車の場合)

| 経過年数 | 税額 |

|---|---|

| 初年度検査~12年目 | 3,300円 |

| 13~17年目 | 4,100円 |

| 18年目以降 | 4,400円 |

自動車税・自動車重量税が13年経過で高くなる理由

ディーゼル車とガソリン車、LPG車の自動車税(種別割)と自動車重量税の税額が、初回新規登録から一定年数の経過で高くなるのは、地球温暖化対策と大気汚染対策を目的とした重課措置がとられているのが理由です。

なお、ハイブリッド車や電気自動車、燃料電池自動車など、いわゆる環境負荷の低い「エコカー」は、初回新規登録から11年や13年が経過していても、重課措置の対象にはなりません。

エコカーには軽課措置制度が設けられている

一定の条件を満たすエコカーは、自動車税・軽自動車税(種別割)の税率が軽減されたり、自動車重量税が減免されたりといった「軽課措置」の対象になります。これは、環境性能の高い車への乗り換えを促す施策の一環として行われているものです。詳細は、次のようになっています。

・自動車税・軽自動車税(種別割)の税率軽減(グリーン化特例)

グリーン化特例は、電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車など、排出ガス性能と燃費性能に優れた車が対象です。適用期間中に新規登録を行うと、ガソリン車またはLPG車の場合、一定の排出ガス基準を満たした上で、2030年度燃費基準90%達成かつ2020年度燃費基準を達成していれば、翌年度分の自動車税・軽自動車税(種別割)が概ね75%減、同じく一定の排出ガス基準を満たした上で、2030年度燃費基準70%達成かつ2020年度燃費基準を達成していれば、翌年度分の自動車税・軽自動車税(種別割)が概ね50%減になります。

・自動車重量税の減免(エコカー減税)

エコカー減税は、電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車など、排出ガス性能と燃費性能に優れたエコカーが対象です。適用期間中に新規登録を行うと、車の性能に応じて、新車購入時や初回継続検査の際に納める自動車重量税が免除されたり、税率が軽減されたりといった軽課措置が受けられます。

なお、軽課措置を受けられる条件は、新規登録を行った時期によって変わるので注意が必要です。

エコカー減税について詳しくは以下のページをご覧ください。

エコカー減税とは?減税の対象車や対象期間、自動車重量税との関係

愛車の自動車税(種別割)と自動車重量税が高くなる前に乗り換え検討を

自動車税(種別割)と自動車重量税は、車を持っている限り、継続して納めなくてはならない税金です。重課対象になると、車の維持費も増えてしまいます。

ご自身の愛車が重課対象になり、維持費アップが気になるのであれば、新しい車への乗り換えも検討してみてはいかがでしょうか。中でもエコカーは、税制優遇措置を受けられる上に自動車保険料が安くなる「エコカー割引」を実施している保険会社もあるので、維持費の総額を抑えられる場合があります。

三井住友海上では、契約車がエコカーなら保険料が割引になる「ECOカ―割引」が利用可能です。充実した補償プランの『GK クルマの保険』、はじめて車を持つ方におすすめの『はじめての自動車保険』、ドライブレコーダー付き自動車保険『見守るクルマの保険(ドラレコ型)』『見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)』など、多彩な自動車保険をご用意し、皆さまのカーライフをサポートしています。

安心・安全なドライブと経済的なカーライフのために、ぜひ三井住友海上をご利用ください。

- ※この記事の内容は、2023年11月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。

- ※この記事の内容は、2023年11月時点の法令等にもとづいて作成しています。