火災保険 保険料値上がりの理由は?ポイントを解説!

各損害保険会社で

保険料が値上げ傾向!

火災保険料値上がりの3つの理由

理由1 自然災害による事故の増加

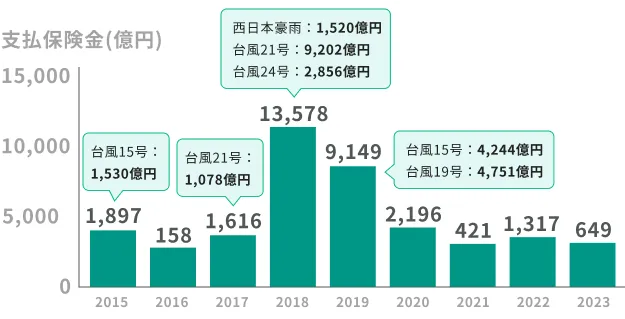

火災保険は、火災だけでなく、台風など自然災害による事故も幅広く補償します。

近年では、台風や豪雨等による大きな損害が発生し、保険金のお支払額が急増しました。

その影響等が保険料値上げの一因となっています。

主な風水災等による年度別保険金支払額

理由2 水災料率の地域細分化

2024年10月から地域ごとの水災リスクの違いによる保険料負担の公平性を図るため、全国一律であった水災料率を細分化しました。

これにより、水災の発生リスクが高い地域では保険料が上がる傾向にあります。

水災リスクと保険料の関係

-

※損害保険料率算出機構ホームページに遷移します。

豪雨等による水災リスクは以下も含まれます

-

マンション 排水管からの逆流

例:豪雨等により排水管から水が逆流する

-

平地都市部 内水氾濫

例:マンホールから水が道路に吹き出す

-

川の近く 外水氾濫

例:川の堤防が決壊して市街地に水が流れ込む

-

傾斜地崖の近く 土砂災害

例:家の裏山が崩れる

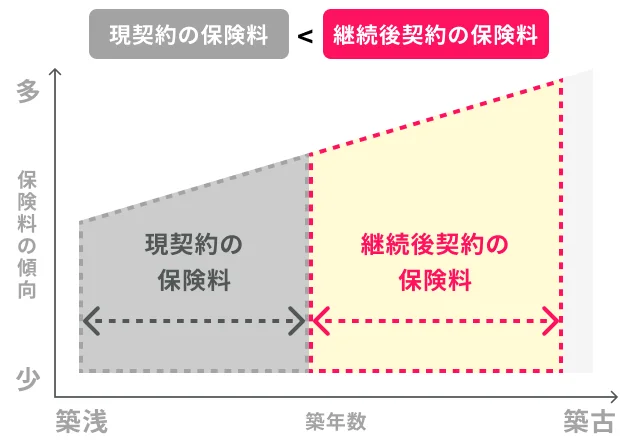

理由3 築年数別料率の導入

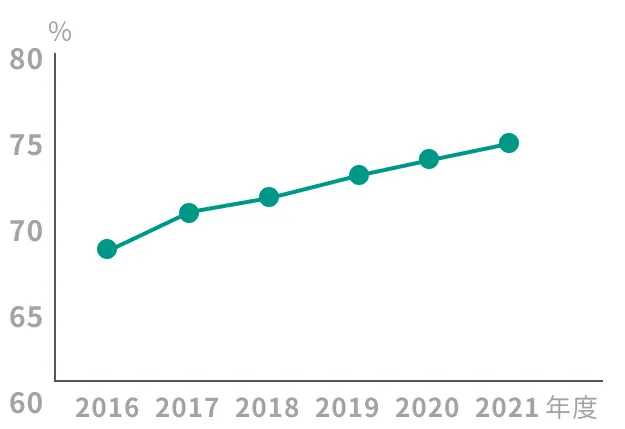

老朽化した建物は給排水管の破損に伴う水ぬれ事故や、破損、汚損等の事故が多く発生する傾向があります。そのため、お客さま間の公平性を図ることを目的に、建物保険料等を建物の築年数に応じた料率体系としました。

火災保険では、こうした事故も補償しているため、築年数が経過すると保険料が上がる体系となっています。

住宅の老朽化の進展

(築10年以上の住宅の割合の推移)

築年数別料率のイメージ

火災保険は必要?

保険料の値上がりの背景は、自然災害による事故の増加等、実際に多くの方が保険金を受け取っているためです。

それだけ火災保険が必要とされている、頼られている保険とも言えます。

また、火災保険は自然災害だけでなく、水ぬれや破損、盗難等、日常の思わぬトラブルにも幅広く備えることができます。

保険金を請求する機会が意外と多い火災保険は、いざというときに暮らしを守り、支えとなる存在です。

そのため、万一の備えとしてご契約いただくことをおすすめします。

今後の火災保険の選び方

火災保険料がどのように決まるか知る

保険料は、建物の構造や築年数、補償の範囲、地域(都道府県や市区町村)等、さまざまな要素により決まります。

| 保険料の決定要素 | 保険料 | |

|---|---|---|

| 安い | 高い | |

| 建物構造 | 鉄筋 コンクリート |

木造 |

| 築年数 | 築浅 | 築古 |

| 保険金額 | 低い | 高い |

| 補償範囲 | 狭い | 広い |

例えば1 鉄筋コンクリート造と木造の建物を比較した場合

建物の構造に応じてリスクが異なります。

鉄筋コンクリート造は耐火性が高い場合が多く、木造より保険料が安くなる傾向があります。

例えば2

保険金額や補償の範囲が

異なる場合

保険金額や補償の範囲等、補償内容は保険料に大きく影響します。

Web上で比較する際は、必要な補償が含まれているか、見積りの条件が同一であるかに注意してください。

適切な保険金額で、

火災保険を契約する

リフォームもしていないし、保険金額はこれまでと同じでいいや…と思っていらっしゃいませんか?

次の理由から、適正な保険金額へ見直しいただくことをおすすめしています。

なお当社では、満期を迎えたお客さまに、物価や建築費の変動を考慮して、継続契約の「建物保険金額」をご案内しています(詳細はこちら)。

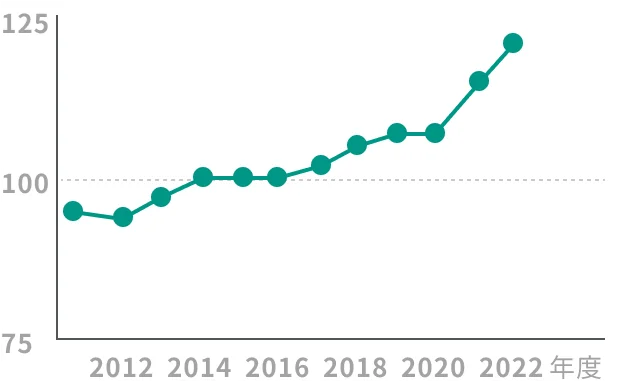

理由1 修理費が高騰しているため

建築費や消費税率等の変動により、修理費が高騰しています。

例えば、10年前と同じ保険金額でそのままご契約された場合、事故が発生した場合の修理費や、建物を建てかえるための費用が足りない場合があります。

当時においては十分な保険金額だった場合でも、今の建築費に見合った保険金額で契約することが大切です。

修理費の高騰

(建設工事費デフレーターの推移)

理由2

万一の事故の際に、

十分な補償を受けるため

全焼・全壊時(注)に支払われる損害保険金は「ご契約時に設定した建物保険金額」が限度です。

当社では、保険の対象が古い建物であっても新築できる費用を保険金額としてご契約いただくことができます。万一の際に十分な補償を受けるために、物価や建築費の変動を考慮した現時点の「建物の評価額」へ保険金額の見直しをおすすめしています。

十分な補償をお受けいただくために

当社では満期を迎えるご契約について、現在の「建物の評価額」を算出のうえ、ご案内しています。

建物の評価額

建物の評価額は、所在地や構造によって異なり、物価変動等を踏まえて必要に応じて見直しを実施しています。

万一の際に十分な補償をお受けいただくため、当社よりご案内した建物の評価額と同額で建物保険金額を設定いただくことをおすすめします。

お気軽にご相談ください!

補償内容の条件や保険料についてご不安な場合や、ご相談をご希望の場合は、代理店・扱者またはまでお気軽にご連絡ください。

関連資料

GK すまいの保険の補償内容やご契約内容に関する詳細は、以下の資料からもご確認いただけます。